「みんなで大家さん」集団訴訟の最新動向と今後の対策

「みんなで大家さん」集団訴訟の現状

訴訟参加者の急増

「みんなで大家さん」の集団訴訟は、解約希望者からの返金遅延問題が深刻化し、その影響を受けた多くの投資家たちが集団で訴訟を起こす事態へと発展しています。訴訟に参加する人数は増加の一途をたどっており、現時点で1000人を超える規模に達しています。この大規模な訴訟は、返金遅延問題の根深さを示すものであり、事態の収束には依然として時間がかかることが予想されます。 訴訟への参加者が増加している背景には、返金が滞っている状況に対する投資家たちの不満や不安があります。多くの投資家が、早期の返金実現を求めて訴訟への参加を決断しており、今後もその数は増え続ける可能性があります。訴訟の規模が拡大することは、会社側の対応をより一層厳しく求めるとともに、社会的な関心を高めることにも繋がります。 この訴訟の行方は、他の不動産投資商品にも影響を与える可能性があり、業界全体としても注視していく必要があります。投資家保護の観点からも、今回の訴訟を通じて、より透明性の高い投資環境が整備されることが期待されます。

弁護団による支援体制

「みんなで大家さん」の集団訴訟に対応するため、被害対策弁護団が結成され、投資家への法的支援が積極的に行われています。弁護団は、経験豊富な弁護士たちが集まり、投資家一人ひとりの状況に合わせたきめ細やかなサポートを提供しています。主な活動としては、無料相談窓口の設置や、訴訟に関する説明会の開催などが挙げられます。 無料相談窓口では、投資家からの相談を受け付け、個別の状況に応じた法的アドバイスを行っています。投資家は、自身の抱える不安や疑問を弁護士に直接相談することで、今後の対応策を検討することができます。また、説明会では、訴訟の進捗状況や今後の見通し、投資家が取るべき行動などについて、弁護団から詳細な説明が行われます。 弁護団は、投資家の権利擁護のために、会社側との交渉や訴訟手続きを代行しています。投資家は、弁護団のサポートを受けることで、専門的な知識や経験がなくても、安心して訴訟に参加することができます。弁護団の存在は、投資家にとって大きな支えとなっており、問題解決に向けた重要な役割を果たしています。

解約と返金の現状

「みんなで大家さん」における解約希望者の数は、現在8000人を超えており、その規模の大きさが問題を浮き彫りにしています。しかしながら、会社側はこれらの解約希望者に対して、未だに返金に応じていないという状況が続いています。この返金されない状況が、投資家の不信感を増大させ、集団訴訟へと発展する大きな要因となっています。 投資家たちは、契約に基づいて解約を申し込んでいるにも関わらず、会社側からの返金が滞っているため、生活に支障をきたしているケースも見られます。このような状況を受け、多くの投資家が、訴訟を通じて返金を求めるという手段を選択しています。訴訟は、投資家にとって時間と労力を要する負担の大きいものですが、現状を打開するための最後の手段として考えられています。 会社側が返金に応じない理由については、明確な説明がなされていないため、投資家の間では様々な憶測が飛び交っています。中には、会社の経営状況が悪化しているのではないかという懸念の声も上がっており、事態の収束には時間がかかることが予想されます。

問題発覚の経緯と背景

過去の行政指導と影響

「みんなで大家さん」に対しては、過去に大阪府からの行政指導が行われています。この行政指導は、投資家保護の観点から、契約内容の不明確さやリスクの説明不足など、複数の問題点が指摘されたことを受けて実施されました。行政指導の内容は、投資家が安心して投資判断を行えるよう、改善を求めるものでした。 行政指導後、会社側は契約内容の見直しやリスクに関する説明の強化など、改善策を実施したとされています。しかしながら、その改善策が十分であったかどうかについては、投資家の間で意見が分かれています。一部の投資家は、行政指導後の説明が以前よりも詳細になったと感じている一方で、依然としてリスクに関する情報が不足していると感じている投資家もいます。 行政指導が、その後の「みんなで大家さん」の運営にどのような影響を与えたのかについては、様々な見方があります。行政指導をきっかけに、会社側のコンプライアンス意識が高まったという意見がある一方で、根本的な問題解決には至らなかったという指摘もあります。今回の集団訴訟は、過去の行政指導だけでは問題を防ぐことができなかったことを示唆しています。

資金の運用実態と透明性

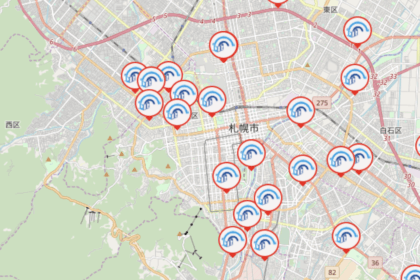

投資家から集められた資金が、実際にどのような不動産に投資されているのか、その運用実態が不透明であるという指摘が、今回の問題の核心の一つとなっています。投資家は、自身の資金がどのように活用されているのかを知る権利がありますが、「みんなで大家さん」においては、詳細な情報開示が十分に行われていないという声が多く聞かれます。 資金の運用状況が不透明であることは、投資家にとって大きな不安要素となります。投資家は、自身の資金が安全に運用されているのか、また、将来的に十分な収益が見込めるのかを判断することができません。このような状況では、投資家は安心して投資を続けることができず、解約を希望する人が増加することも予想されます。 投資家からは、資金の運用状況に関する詳細な情報開示を求める声が強まっています。具体的には、投資対象となる不動産の名称や所在地、取得価格、賃料収入、維持費用など、具体的なデータを開示することが求められています。透明性の高い情報開示は、投資家の信頼を得るために不可欠であり、今後の「みんなで大家さん」の運営において、重要な課題となるでしょう。

週刊誌報道の影響

週刊誌による一連の報道が、投資家の不安を煽る一因となっていることは否定できません。報道内容は、投資リスクの強調や、経営陣の責任追及など、厳しい論調が目立ちます。このような報道は、投資家の間で「みんなで大家さん」に対する不信感を増幅させ、解約を検討する人を増加させる可能性があります。 週刊誌報道は、事実に基づいた情報を提供することを目的としていますが、報道の仕方によっては、必要以上に投資家の不安を煽ってしまうこともあります。特に、センセーショナルな見出しや、断定的な表現は、投資家の心理に大きな影響を与える可能性があります。 投資家は、週刊誌報道を鵜呑みにするのではなく、複数の情報源から情報を収集し、冷静に判断することが重要です。また、弁護団や専門家が発信する情報を参考にすることで、より客観的な視点を持つことができます。週刊誌報道は、あくまで情報の一つとして捉え、感情的に判断することなく、慎重に対応することが求められます。

今後の対策と注意点

弁護士への相談

集団訴訟に参加するかどうかを含め、今後の対応について弁護士に相談することは、非常に重要な対策の一つです。弁護士は、法律の専門家として、個々の投資家の状況を詳細に分析し、最適なアドバイスを提供することができます。例えば、訴訟に参加することのメリット・デメリット、訴訟にかかる費用、勝訴の見込みなどについて、具体的な情報を得ることができます。 弁護士に相談することで、投資家は自身が置かれている状況を客観的に把握し、感情的な判断を避けることができます。また、弁護士は、投資家の代理人として、会社側との交渉や訴訟手続きを代行するため、投資家は時間と労力を節約することができます。 弁護士を選ぶ際には、不動産投資に関する知識や経験が豊富な弁護士を選ぶことが望ましいです。また、複数の弁護士に相談し、それぞれの意見を聞き比べることで、より自分に合った弁護士を見つけることができます。弁護士への相談は、費用がかかる場合がありますが、損失を最小限に抑えるためには、必要な投資と言えるでしょう。

情報収集の重要性

今後の動向を注視するためには、弁護団や専門家が発信する情報を積極的に収集することが不可欠です。弁護団は、訴訟の進捗状況や、会社側の対応に関する情報を定期的に発信しています。これらの情報を把握することで、投資家は今後の対応策を検討することができます。また、他の投資家との情報交換も非常に有益です。SNSや掲示板などを活用して、他の投資家の意見や経験を参考にすることで、新たな視点を得ることができます。 情報収集においては、情報の真偽を見極めることが重要です。インターネット上には、誤った情報や、悪意のある情報も存在するため、信頼できる情報源から情報を収集するように心がけましょう。弁護団や専門家が発信する情報、公的な機関が発表する情報などは、信頼性が高いと言えます。 情報収集を通じて、投資家は自身が置かれている状況をより深く理解し、適切な判断を下すことができます。また、他の投資家との情報交換を通じて、連帯感を高め、困難な状況を乗り越えるための力を得ることができます。

契約内容の再確認

契約書や重要事項説明書を改めて確認し、契約内容やリスクについて理解を深めることは、非常に大切なことです。これらの書類には、投資に関する重要な情報が記載されており、投資家はこれらの情報を十分に理解した上で、投資判断を行う必要があります。特に、解約に関する条項や、リスクに関する説明は、注意深く確認する必要があります。 契約書や重要事項説明書の内容について、不明な点があれば、会社側に問い合わせることを検討しましょう。会社側は、投資家からの質問に対して、誠実に回答する義務があります。もし、会社側の説明に納得できない場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。 契約内容を再確認することで、投資家は自身がどのような契約を結んでいるのかを正確に把握し、今後の対応策を検討することができます。また、契約内容に関する理解を深めることで、会社側との交渉において、より有利な立場に立つことができます。

他の投資家への情報共有

情報交換の重要性

集団訴訟に関する情報や、個々の投資家が抱える不安や疑問を共有することは、互いに協力し、より良い解決策を見つけるために非常に重要です。情報交換を通じて、投資家は自身の状況を客観的に把握し、感情的な判断を避けることができます。また、他の投資家の経験や知識を参考にすることで、新たな視点を得ることができます。 情報交換は、投資家同士の連帯感を高め、困難な状況を乗り越えるための力を与えてくれます。集団訴訟は、時間と労力を要する長期的な戦いとなる可能性がありますが、互いに協力し、支え合うことで、その負担を軽減することができます。 情報交換を行う際には、情報の真偽を見極めることが重要です。インターネット上には、誤った情報や、悪意のある情報も存在するため、信頼できる情報源から情報を収集するように心がけましょう。弁護団や専門家が発信する情報、公的な機関が発表する情報などは、信頼性が高いと言えます。

SNSや掲示板の活用

SNSや掲示板などを活用して、他の投資家と情報交換を行うことも有効な手段の一つです。SNSや掲示板には、多くの投資家が集まっており、様々な意見や経験が共有されています。これらの情報を参考にすることで、投資家は自身の状況を多角的に分析し、適切な判断を下すことができます。 ただし、SNSや掲示板に書き込まれる情報は、必ずしも真実とは限りません。中には、誤った情報や、悪意のある情報も含まれている可能性があるため、情報の真偽を見極めることが非常に重要です。特に、個人が特定できない匿名のアカウントが発信する情報については、注意が必要です。 SNSや掲示板を活用する際には、信頼できる情報源を選び、複数の情報源から情報を収集するように心がけましょう。また、感情的な書き込みや、誹謗中傷に惑わされないように注意が必要です。SNSや掲示板は、あくまで情報収集の手段として活用し、最終的な判断は、自身で行うようにしましょう。

被害者の会への参加

被害者の会に参加することは、他の投資家と連携し、会社側との交渉を有利に進めるために有効な手段となります。被害者の会は、同じような境遇にある投資家が集まり、情報交換や意見交換を行う場です。被害者の会を通じて、投資家は互いに協力し、会社側に対してより強い交渉力を持つことができます。 被害者の会は、会社側との交渉だけでなく、訴訟手続きのサポートや、広報活動なども行っています。被害者の会に参加することで、投資家は専門的な知識や経験がなくても、安心して訴訟に参加することができます。また、被害者の会は、他の投資家との連帯感を高め、精神的な支えとなることもあります。 被害者の会に参加するかどうかは、個々の投資家の判断によりますが、他の投資家と連携し、会社側との交渉を有利に進めたいと考える場合は、参加を検討する価値があるでしょう。被害者の会に参加する際には、会の活動内容や、会費などを確認し、自身に合った会を選ぶようにしましょう。

まとめ

今後の動向と投資家の心得

「みんなで大家さん」の集団訴訟は、今後の不動産ファンド業界全体に大きな影響を与える可能性を秘めています。この訴訟の結果によっては、不動産ファンドの運営方法や、投資家保護のあり方が大きく変わるかもしれません。投資家は、今回の問題を教訓に、リスク管理を徹底し、慎重な投資判断を心がける必要があります。 不動産ファンドへの投資は、比較的安定した収益が期待できる一方で、元本が保証されているわけではありません。投資を行う際には、必ずリスクを理解し、自身の資産状況や投資目標に合わせて、適切な投資判断を行うようにしましょう。また、投資先の情報を十分に収集し、透明性の高い情報開示を行っている会社を選ぶことが重要です。 今回の集団訴訟は、投資家にとって苦しい経験となりましたが、同時に、投資に対する意識を高める良い機会となりました。投資家は、今回の教訓を活かし、より賢明な投資家になるように心がけましょう。そして、不動産ファンド業界全体としても、今回の問題を真摯に受け止め、投資家保護の強化に努めることが求められます。